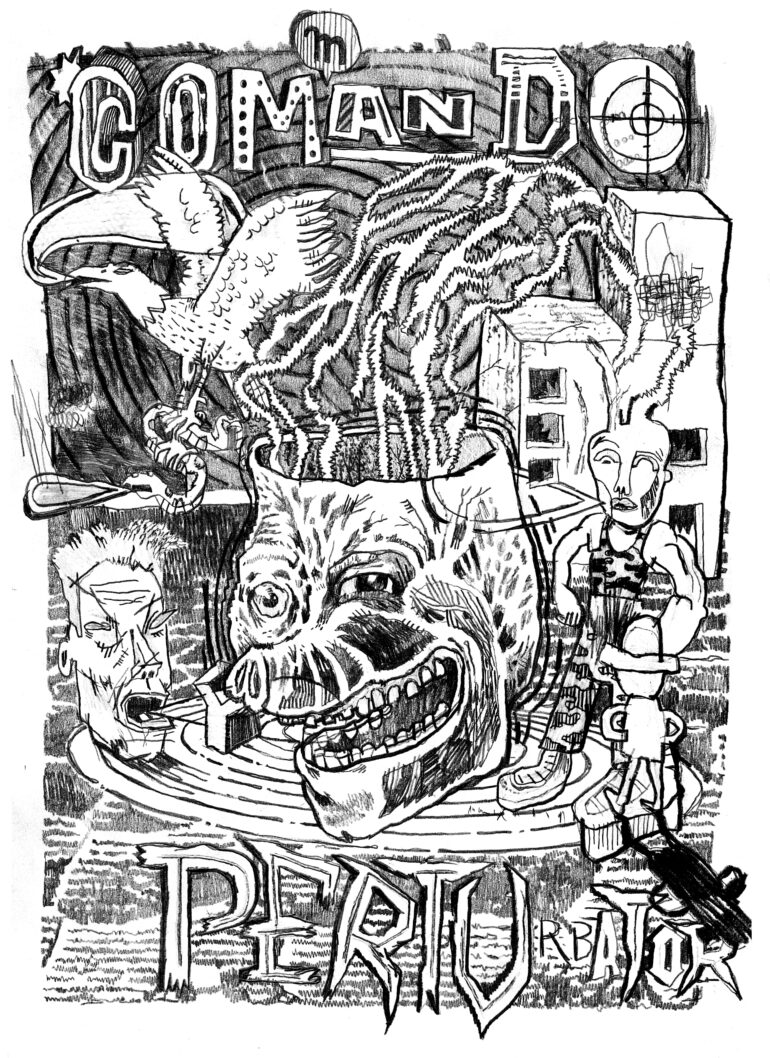

Direction la Belgique avec Piet du Congo : le mec qui a bousculé les codes du tatouage au début des années 2000 en confrontant icônes religieuses, esthétique 8 bit, symboles en tous genres, et affiches de cinéma au cœur d’un mash-up bordélique qui n’appartient qu’à lui ! Une folie graphique joyeusement déstructurée autour d’un amour vibrant pour le breakcore, le choc des images, le collage, et les cultures alternatives.

C’est surtout un gars cool et accessible, plus proche des petits rades vivants que des murs froids et aseptisés des galeries. On décapsule une Jupiler bien fraîche et on discute !

| Propos recueillis par Polka B.

Comment as-tu commencé à dessiner ?

Comme beaucoup j’ai commencé à dessiner enfant. Je voulais faire de la BD étant petit. Ce que je n’en ai pas encore fait au final ! Je me suis quand même lancé dans des études autour des arts plastiques. Sorti de l’école, je stockais un paquet de dessins un peu pour rien. J’avais presque arrêté, j’ai commencé à bosser dans la vidéo et le VJing.

Quand j’ai commencé à me faire tatouer, cela me paraissait être un moyen de me remettre au dessin. J’aimais le coté interaction avec les gens. Dessiner seul dans mon atelier, je n’en voyais vraiment pas l’intérêt. Quand tu tatoues, c’est une sorte de travail en commun avec le client.

Maintenant, je dessine à nouveau pour moi, car c’est un espace d’expérimentation qui me permet de nourrir mon travail de tatoueur où tu as moins la possibilité de tester des trucs.

En tattoo faut quand même être un peu sûr de ce que tu proposes et ne pas te planter, contrairement au dessin où il n’y a pas vraiment de conséquence à l’erreur.

Tu as l’air de porter beaucoup d’importance au partage et à l’échange. Vois-tu ton art comme un vecteur qui te lie aux autres ?

J’aime les arts populaires, depuis le début. L’idée, c’est de créer sans s’imaginer que ce que tu fais puisse forcément être mis au mur. Exposer en galerie ça m’arrive, mais ce n’est pas mon objectif premier. Je m’épanouis plus au sein des scènes musicales.

Quand je créé, je m’imagine partager tout ça avec des personnes, sans me projeter dans un lieu « sacralisé » qui serait dédié à l’art. J’aime quand les choses que je fais se retrouvent dans la vraie vie. Quand il y a un rapport direct avec les gens.

A l’époque, le tatouage n’était pas aussi populaire. Quel était ton état d’esprit au début des années 2000 ?

Je suis arrivé dans la tattoo à une période charnière. C’était encore l’époque des imageries traditionnelles, old school, japonais etc. Ce qui m’a motivé, c’est plutôt l’ouverture d’esprit de mecs comme Yann Black.

J’ai vu qu’on pouvait s’épanouir dans cette discipline en faisant des trucs très personnels, influencés pas toutes sortes de mouvement artistiques. Cette vision était encore très marginale quand j’ai commencé.

Quand le tatouage s’est popularisé (et à mes yeux trop commercialisé et mercantilisé), je me suis détaché du milieu. Je fuis les studios et les conventions. Je préfère me déplacer un peu partout pour en faire dans des endroits plus alternatifs, si possible liés à la musique.

Ton style est très particulier. Il est souvent affilié au « mash-up » : sortes de collages graphiques proches de la pratique du sampling en musique.

C’est ça. C’est venu instinctivement. Quand je fais de la vidéo, c’est aussi du collage. J’avais l’habitude d’en voir partout sur les affiches punk, les pochettes de vinyles… J’étais fasciné par cette esthétique dada.

J’essaie de ne pas trop réfléchir quand je commence à créer. Je veux provoquer l’accident. C’est ensuite que je conceptualise ou que je réfléchis à une signification.

J’en reviens systématiquement à la musique. Le genre que j’aime le plus mixer en live, c’est le breakcore. Ce n’est pas un hasard, vu qu’on y mélange tous les styles de musique. C’est d’ailleurs l’un des rares styles musicaux où les codes vestimentaires ne sont pas figés à un endroit, au même titre que la new-wave et l’indus. Cela veut dire quelque chose ! Dans cette scène, on peut retrouver des metalleux, des gens de l’electro, des rappeurs… Et ça me plaît. Je suis influencé par tout ce qui m’entoure. Je pioche à gauche à droite, je suis ouvert culturellement. C’est la curiosité qui nourrit mon style. J’aime que toutes mes influences se mélangent.

Tu joues aussi dans un groupe electro-punk qui s’appelle « Das Pathetick ».

Oui mais le projet est fini. Pour le moment en tout cas. Actuellement je ne fais plus que des dj/vj set pour mettre en interaction image et son. Plus les choses sont hybrides, plus elles m’intéressent. C’est le fil rouge de toutes mes pratiques. Le délire du collage, mêlé à la volonté d’en faire un art public.

Peux-tu nous parler de la ville de Liège ?

Elle a l’air un peu part, et en même temps il s’y passe beaucoup de choses très intéressantes au niveau artistique.

J’y habite depuis seulement trois ans, mais j’y ai beaucoup traîné ! De toute façon en Wallonie, il n’y a pas beaucoup de villes qui bougent dans les scènes alternatives.

Liège est une ville assez pauvre avec un gros passé industriel. La scène alternative est habituée à devoir se démerder seule et le Do It Yourself s’est logiquement développé de façon importante.

Par exemple La Zone, une salle active et autogérée depuis 1988. C’est là que j’ai fait mes premiers concerts quand j’avais 15 ans. Liège, c’était très crust-punk. Le groupe Hiatus représente bien le délire de la ville dans les années 90.

Tu es actif au sein des scènes underground depuis des années. Quel est ton moteur aujourd’hui ? Qu’est-ce qui te fait avancer au quotidien ?

Je pense que c’est un besoin. Je déteste être inactif. Quand je dessine, quand je mixe, je suis happé par ce que je fais. Ça me fait du bien. Le fait que j’aime autant le Do It Yourself vient peut-être aussi d’une certaine phobie administrative !

Je suis dyslexique, quand j’écris c’est une catastrophe. J’apprécie faire les choses à petite échelle, à l’oral et entre potes. J’ai longtemps habité dans la campagne. J’ai vite compris que si je voulais voir des concerts qui me plaisaient, il fallait que je les organise moi-même ! Cette culture a toujours fait partie de ma vie.

Tu es souvent cité parmi les tatoueurs européens qui incorporent de l’art brut dans les compositions de leurs pièces.

Avec le recul des années, penses-tu faire partie des pionniers du mouvement mash-up dans le milieu du tatouage ?

Ce serait un peu prétentieux de ma part d’affirmer ça. Mais je peux dire qu’à mes débuts, nous étions vraiment très peu nombreux dans ce délire. Dans le milieu du dessin, tu pouvais retrouver plein de gens qui avaient ce style.

Je suis sans doute dans les premiers à avoir voulu intégrer ce type d’esthétique dans un monde du tatouage à l’époque encor fort conservateur. Très traditionnel. Je pense que personne n’invente rien. Rien n’est pur. Il n’y a que du recyclage et de la réinvention, en permanence.

A défaut de l’inventer, tu as peut-être contribué à populariser ce style.

Je fais partie de ceux qui ont voulu ramener du crade, dans quelque chose qui devenait un peu clean. Tout est cyclique. Avec la popularisation du tattoo, on a commencé à perdre en radicalité.

Assez logiquement, les fans de tatouage qui aimaient cet aspect-là, ont recherché ce côté extrême en le poussant toujours plus loin dans la forme. Comme tout le monde se mettait à avoir un tatouage, il fallait retrouver cet esprit plus énervé des débuts. Le curseur s’est donc déplacé. Cela a ouvert plein de portes, comme l’ignorant-style qui renoue avec la démarche originelle du tattoo.

Tiens, on avait totalement oublié de te demander. Pourquoi « Piet du Congo » ?

C’est parti d’un délire à la con au sujet des acteurs porno. Pour trouver leur nom, ils prenaient le nom de leur rue, et leur second prénom. À l’époque, j’habitais rue du Congo… Tout simplement.

Mon vrai nom c’est Pierre-Allan. Et « Piet », c’est Pierre en néerlandais. Ça me faisait marrer, car je n’ai aucune racine familiale là-bas. Et encore moins au Congo, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une des pages les plus glorieuses de la Belgique… J’aimais juste cette idée de fausse identité qui n’a pas vraiment de sens. Cela rejoint encore l’idée du collage.

Tu peux nous laisser avec des artistes musicaux qui représentent bien ton univers ?

La question la plus compliquée pour moi ! Je consomme tellement de musique… Dans ce qui me représente, j’ai envie de citer Ladyscraper qui mélange breakcore et influences metal.

Pour citer un truc un peu intello je pense à Glenn Branca. Il vient du classique et a eu une influence énorme auprès de groupes rock comme Sonic Youth. Il fait des morceaux pour guitares électriques, autour de compos très lentes.

Et pour le côté hip-hop, j’aime beaucoup BACKXWASH, qui développe un son doom hybride avec une imagerie vaudou hyper intéressante.