À Casablanca, Mohammed ‘Rebel Spirit‘ est une institution ! Véritable enfant des quartiers populaires, il a passé sa vie à dessiner des scènes de vie quotidiennes jusqu’à devenir l’illustrateur le réputé de sa génération. Après nous avoir fait l’honneur de réaliser la couverture de notre troisième fanzine dédié à la scène alternative marocaine, il se livre dans une conversation animée dans son quartier de Salmia en périphérie de Casablanca.

Bienvenue dans le monde déjanté de Rebel Spirit, entre virées en moto, défis de super-héros, bornes de jeux d’arcade, riffs de Pantera, bruits de klaxons et chants du Raja. | Propos reccueillis par Polka B.

Comment as-tu commencé à dessiner ? Pourquoi avoir choisi le pseudo « Rebel Spirit » ?

J’ai commencé quand j’étais tout petit. Je suis le petit frère de 3 sœurs. Comme on ne partageait pas beaucoup de jeux ensemble, j’avais mon petit coin tranquille à la maison. C’était dessins, jeux-vidéos, et films d’animation ! À l’école, j’étais encouragé par la famille et les profs pour faire plein de dessins. Ça s’est développé quand j’ai fait mes études et c’est devenu rapidement mon métier. Pour le nom « Rebel Spirit », cela remonte au lycée. Je faisais beaucoup de graffiti vandal avec des amis. On sortait pour tagguer un peu partout. Mon pseudo s’inspire du morceau « Saharagga » du groupe Gnawa Diffusion qui disait « Rebel Soul & Spirit ». J’ai enlevé le « soul » car j’aimais le côté « crié » du morceau.

Comment t’es tu orienté vers la BD ? Quel était ton credo à la base ?

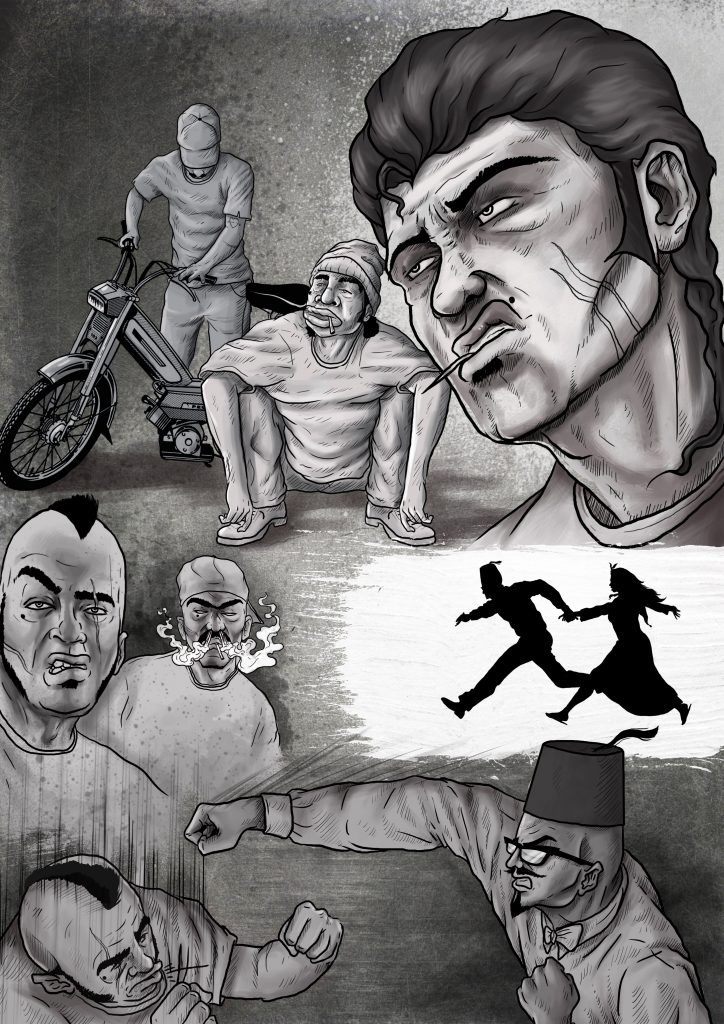

Ça s’est développé de façon naturelle. Au début, je reproduisais des images de magazines ou de super-héros. Pendant les cours, les élèves se concentraient sur ce que disait le prof. Moi, j’étais occupé à imaginer des scènes de la vie quotidienne. Des scènes de présentation de météo des chaînes marocaines par exemple ! Des scènes de souk, de vol de sac avec un policier qui poursuit le voleur… ou des profs de l’école en mode nudiste ! (Rires) Je me vengeais un peu des choses que je n’aimais pas dans la réalité. C’était une sorte d’échappatoire.

On a l’impression que tu as toujours voulu dessiner ton amour pour Casablanca. Avec le désir de montrer cette ville telle qu’elle est.

Casablanca, c’est le grand amour. C’est là où j’ai grandi, là où j’ai construit tous mes souvenirs et ma personnalité. Je ne la regarde plus. Je l’observe. J’aime montrer ses détails. La rue, les embouteillages… Ce n’est pas seulement du désordre. Prendre le bus à Casa, ce n’est pas seulement prendre le bus, c’est une expérience ! Le taxi, c’est pareil. Le fait de rencontrer des gens, d’aller au stade, de faire des courses… Ce sont des scènes de vie que j’apprécie énormément. J’aime prendre du recul sur les petites choses du quotidien. Travailler sur cette ville, c’est légitime pour moi. Je voulais aussi briser les clichés. Ceux que l’on voit dans le film Casablanca par exemple !

Beaucoup de gens pensent qu’il a été tourné ici, alors que c’était dans des studios aux États-Unis. Mais nous, on est pas en noir et blanc, on existe !

Tous les sens fonctionnent quand on est à Casablanca. Les sons, les couleurs, les images… J’estime être un témoin. J’aimerais laisser ma trace sur ma ville. Une archive qui ne dépend pas de la presse et des médias. Actuellement, la tendance est de parler de l’architecture et du style Art-Déco de Casablanca. On ne parle jamais des gens qui vivent de l’autre côté de l’autoroute. La partie populaire, le bidonville qui se mélange avec le béton et la campagne. L’Amazigh avec l’fassi, le Chel7, l’3robi… Je n’ai plus envie de parler de la mémoire de Casa. J’ai envie de parler du présent, pour évoquer le futur. Si un jour j’ai des enfants, j’aimerais qu’ils puissent voir ce que j’ai pu observer, et comment j’ai pu aimer ma ville malgré ses défauts. Pour moi, c’est ça l’amour.

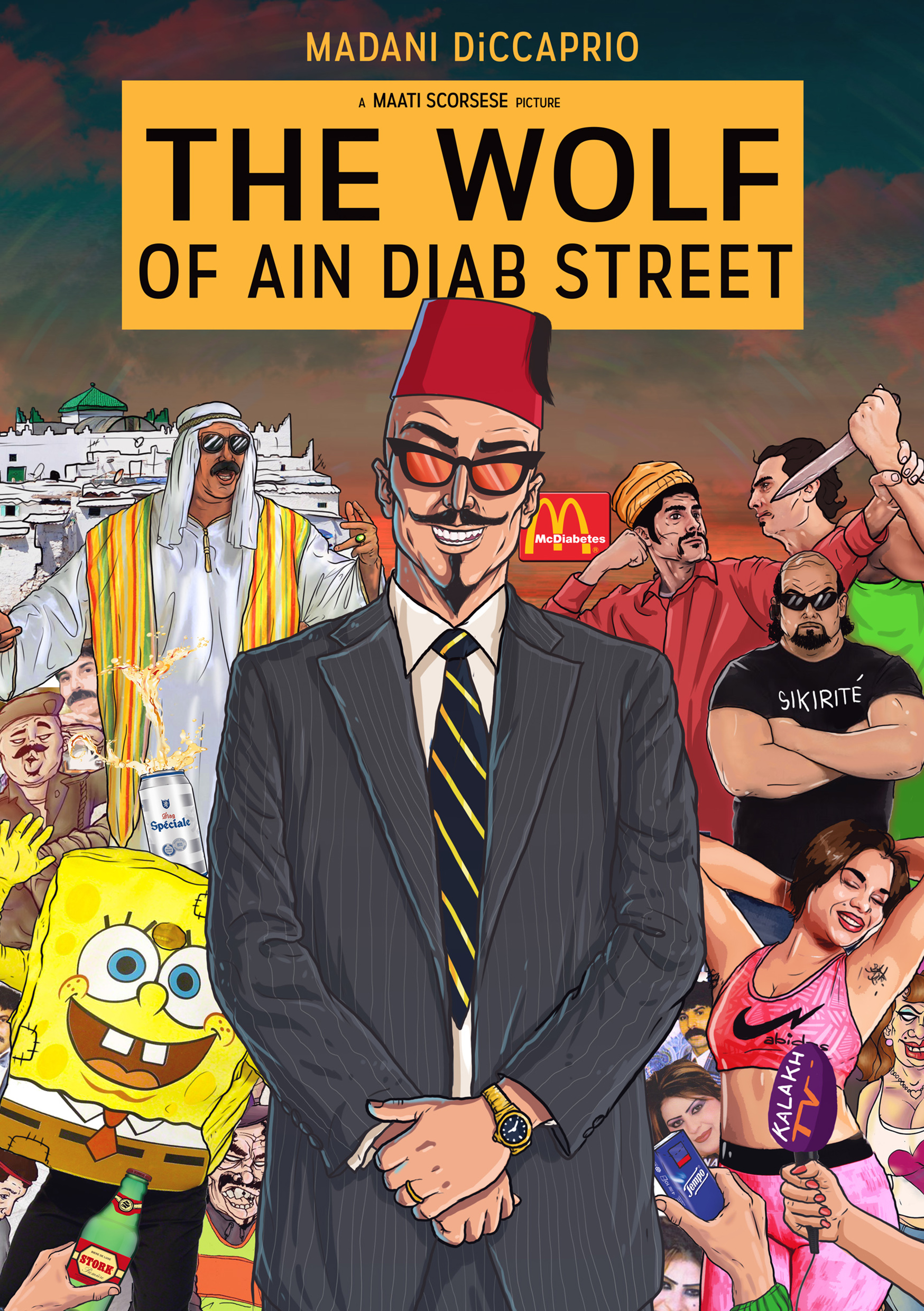

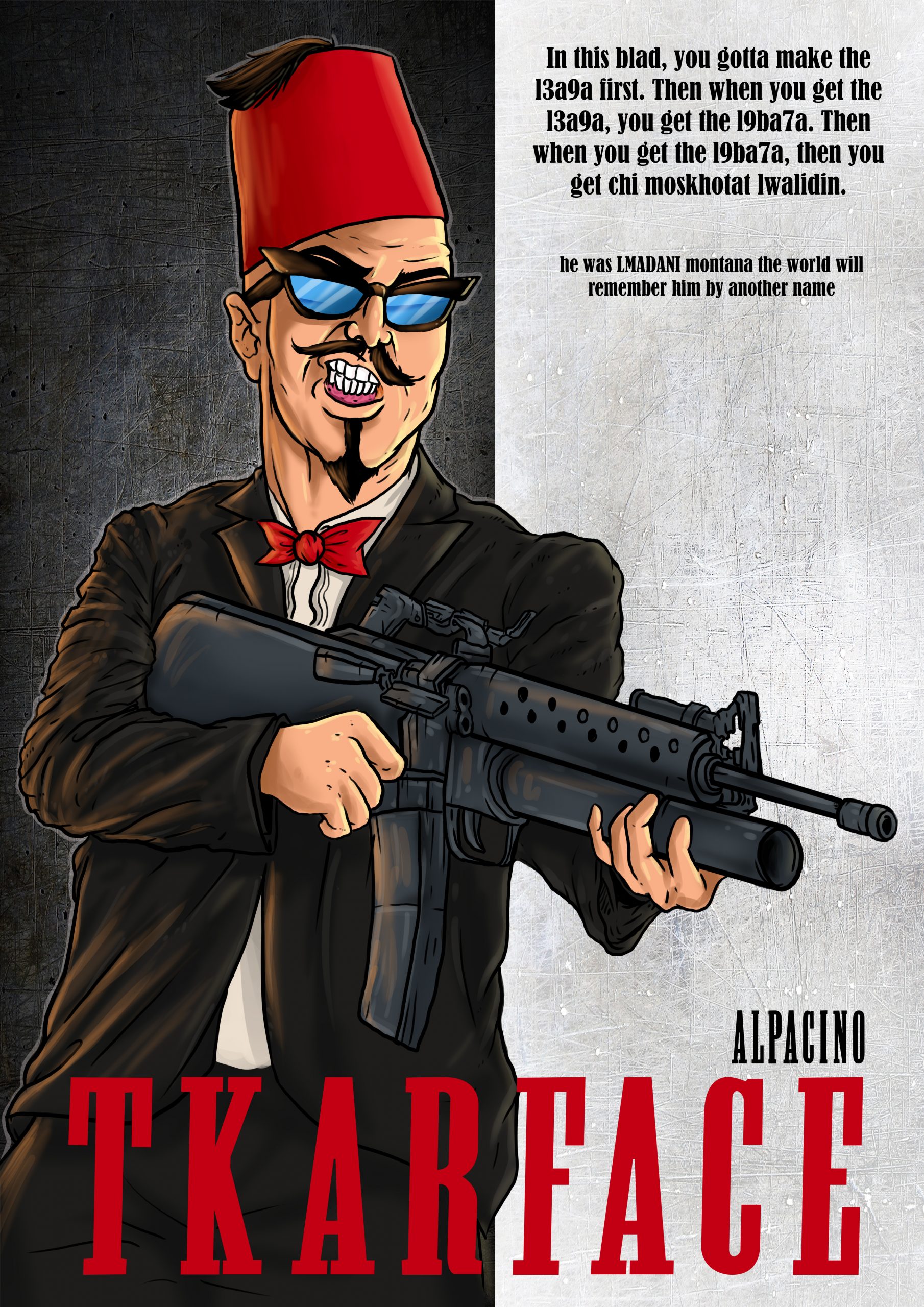

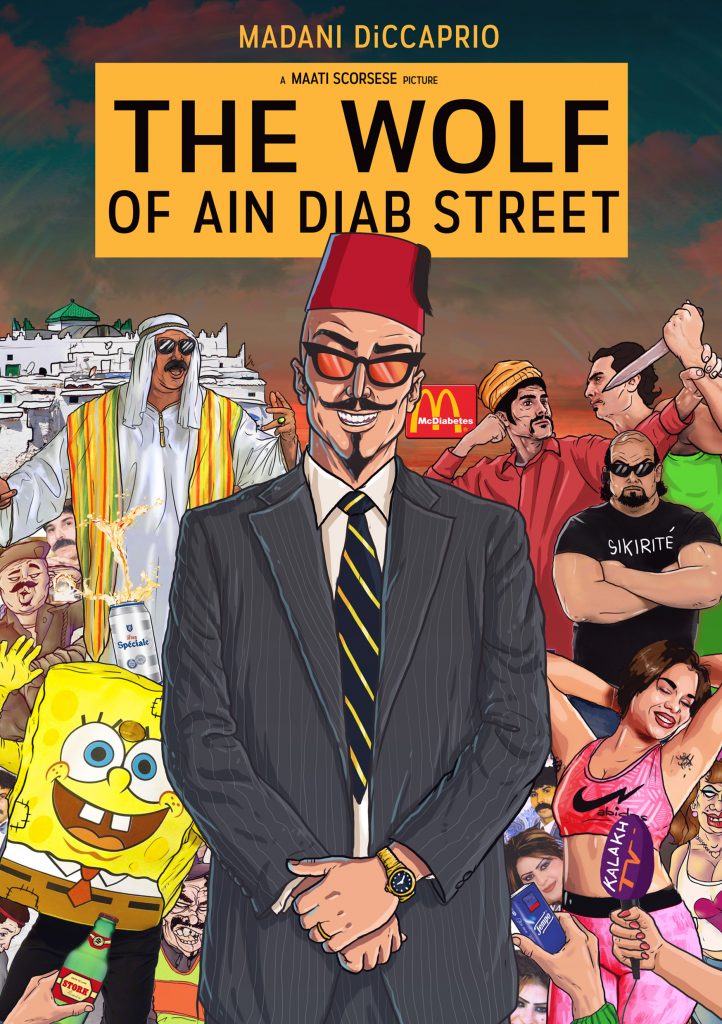

Chez toi, on sent aussi un amour de la pop culture internationale. Comme si cela te permettait de t’évader, tout en interprétant cette somme d’influences « à la sauce marocaine »… N’as-tu pas cette volonté de contribuer à la pop culture marocaine ?

La position du Maroc lui a toujours permis d’être un carrefour. Beaucoup de civilisations sont passées par ici entre l’Europe, le Middle East, et l’Afrique subsaharienne. Un marocain, c’est quelqu’un qui est plus ou moins ouvert d’esprit. Il connaît les choses. Il peut traiter avec plusieurs nationalités. De toute façon, la culture marocaine n’est pas totalement « native » d’ici. On a digéré beaucoup de cultures différentes. Un marocain peut comprendre un film égyptien, mais un égyptien ne comprendra jamais un film marocain. Grâce à mes parents, j’ai reçu cette éducation, cet esprit d’ouverture. J’avais beau vivre au Maroc, j’avais la tête un peu partout. J’ai connu la culture japonaise en fréquentant les salles de jeux d’arcade ! Le cinéma, c’est pareil. Les marocains ont toujours kiffé les films indiens et égyptiens. Quand j’étais petit, on partait au cinéma les jours de fête. Je voyais des marocains mater des films indiens… Ils chantaient certaines paroles du film sans sous-titrage ! C’est aussi ça les quartiers populaires de Casa… C’est là où j’ai grandi. C’est très ouvert, et ce n’est pas carré. C’est notre identité.

Voulais tu aussi briser certains clichés ? Quand tu crées, penses-tu à la réception du public occidental ? Souhaites tu t’adresser à un public global, au-delà des habitants du Maroc ?

Ici au Maroc pour la création artistique et visuelle, il y avait une sorte de « direction » dans les années 60, 70, 80 et 90. On voulait distinguer ce qui était de l’art, et ce qui appartenait au domaine de la décoration. Il y avait certains codes, surtout au niveau de l’abstraction avec beaucoup de stéréotypes. Des arabesques, des couchers de soleil, de la calligraphie, des chameaux… Cela ne représentait pas forcément le Maroc. Au cinéma, c’était la même chose. Le Darija (le dialecte arabe marocain, NDLR) n’était pas mis en valeur. On regardait des films qui imitaient l’arabe classique. Pareil pour la bande-son, on préférait s’inspirer de l’Égypte. Notre culture n’était pas représentée. Même chose dans les émissions télé où on ne parlait pas Darija. Si quelqu’un disait un gros mot en français ça passait, alors qu’en dialecte marocain, ça aurait fait scandale !

C’est comme si on avait honte de nos habitudes et de notre petite identité. C’est de tout cela dont je m’inspire. Je veux regarder la personne juste à côté de moi et emprunter ses clichés. Faire des captures de bonheur. Reprendre des images où les marocains se faisaient beaux pour la photo, juste parce que c’était important pour eux. Je veux exporter ces images. C’est la vie normale qui est importante. Les japonais, eux, l’ont très bien fait. Ils ont diffusé leur mode de vie en insistant sur ces petits détails. Leur façon de parler, de manger, d’échanger ensemble… Je ne veux pas reprendre un personnage Pop Art à la Andy Warhol et lui rajouter un petit chapeau marocain. Ça non ! Je veux dessiner des gens qui se préparent pour aller au hammam, des gens qui achètent des figues, qui mangent un sandwich… C’est vraiment ça.

On a remarqué que tu avais beaucoup de tendresse pour la culture populaire marocaine « old school », et que tu t’inspirais d’éléments parfois très kitch pour en faire quelque chose de nouveau. Es-tu d’accord avec ce ressenti ?

C’est exactement ça. Par contre, je ne dirais pas « tendresse ». Chez nous, on dit plutôt « 7anane l’walidine ». Ce sont les petits rituels que nous avons à la maison. Nos habitudes. C’est la façon dont les mamans font le tajine et le pain. C’est aussi la façon dont on s’éclate quand on va au bar. Notre manière d’écouter de la musique populaire. On n’a pas l’habitude de les mettre en scène dans nos différentes disciplines artistiques. J’adore le sens du bricolage que l’on a fabriqué chez nous, le do it yourself à la marocaine !

Ça me rappelle de souvenirs. L’odeur des cafés quand tu entres à l’intérieur, l’odeur des snacks… Je n’ai pas envie de vivre la modernité pour plaire aux autres. C’est ma vie ! Si un jour j’ai Alzheimer, je pourrai au moins me rappeler la personne que j’étais.

Est-ce aussi pour cela que tu a créé ta propre série de comics, Le Casablancais ?

Ça, c’est trop drôle car ça me ramène à mon enfance. L’époque où je recopiais plein de dessins Marvel et DC Comics… Je créais plein de super-héros avec des super-pouvoirs marocains ! Comme « Babouche-man » qui jetait des babouches un peu partout ! J’ai toujours rêvé de créer un personnage qui représentait ma vie. C’était mon sujet de fin d’études à l’école des beaux-arts. C’est un héros sans gloire qui nous fait visiter Casablanca. Un peu comme Tintin ! Dans le premier tome, j’ai évoqué des phénomènes qui ne pouvaient se produire nulle part ailleurs. Dans le second, j’ai plutôt parlé de lui. De sa première histoire d’amour. J’ai imité le rythme des séries novelas que l’on regardait étant petits. Je me suis un peu inspiré des films indiens aussi. J’ai même imité leurs défauts en introduisant quelques facilités de narration, histoire que cela ressemble vraiment à ce genre de films. Cela avait fait un tabac au Maroc dans les années 80 et 90. Pour le tome 3, je prépare une histoire qui parlera de boxe. Ce sera une sorte de Rocky Balboa, qui mettra en valeur une pratique marocaine en voie de disparition : l’7al9a. C’est comme du théâtre de rue. Bref, tant que je suis vivant, je travaillerai sur cette série. Je la ferai vivre pour promouvoir notre culture. Peu importe si ça marche ou pas, on s’en fout. Ce qui compte, c’est l’énergie.

As-tu déjà pensé à vivre ailleurs ? À quitter le Maroc ?

Je n’ai même pas pu déménager de cette maison où j’ai finalement construit mon atelier ! Je suis parti un temps dans le centre-ville, mais j’ai fini par revenir. C’est là où j’ai grandi. Je ne peux pas quitter le Maroc. Impossible. Peu importe les difficultés ou les problèmes. C’est facile de fuir. Si je peux laisser une petite trace dans l’histoire, ce sera cool si je le fais ici.

Tu portes actuellement un certain maillot de football vert… Peux-tu nous en parler ?

Le Raja Casablanca, c’est le premier amour de ma vie ! J’ai commencé à développer ma personnalité quand je suis parti à l’école. La première chose que j’ai kiffé, c’est ce club. C’est bien plus qu’un club ! C’est une façon de voir le foot autrement, une mentalité, une philosophie, un style de vie ! Ça nous rend heureux, ça nous rend triste. J’ai vécu des émotions avec le Raja que je ne pourrais pas vivre ailleurs. Quand tu vas au stade, tu retrouves un clochard, un avocat, un médecin, un pickpocket… Peu importe, on est ensemble. Le seul objectif, c’est de supporter notre équipe. C’est un amour éternel qui est toujours marqué dans mon cœur. Jamais je ne le changerai. C’est mon ADN, mon empreinte. Cet amour est inconditionnel. J’ai joué dans les équipes du Raja jusqu’au minimes. Après j’ai arrêté. Si un jour j’ai de l’argent, je deviendrai bien évidemment le président du club. (Rires)

Tu fais aussi partie d’un groupe de musique ! Peux-tu nous en parler ?

La musique a toujours été dans mon esprit. J’ai joué dans pas mal de groupes ! Je chantais du ska, du punk, de la fusion… J’ai arrêté pendant un certains temps. À l’âge de 30 ans, on s’est retrouvés dans un bar avec des amis. On a fait un jam et on a décidé de monter « Moustache Orchestra » en 2018. C’est une sorte d’orchestre, à l’image de ceux que les marocains convient pour les mariages. On reprend des morceaux marocains très pop. Ce sont des morceaux classiques que tout le monde connaît. On les reprend de façon rock en y injectant parfois un peu de metal, du punk, du reggae… ça nous faisait vraiment plaisir de rejouer tous ces morceaux. C’est un spectacle où l’on rigole beaucoup. On présente nos titres comme des devinettes. Les gens ne reconnaissent pas tout de suite mais ils réagissent dès que l’on se met à chanter ! C’est vraiment l’éclate. On ne refuse aucune scène. Argent ou pas, bon matos ou pas. On veut juste jouer ce spectacle, histoire de partager cet amour pour la musique et les fêtes de mariage marocaines. On danse et on transpire !

N’est-ce pas exactement ce que tu veux faire quand tu dessines ? Dépoussiérer la tradition tout en la respectant, sans la pervertir ?

L’idée, c’est « breaking the rules » ! Il s’agit de déranger le marocain classique, celui qui n’a pas envie de bouger. On veut parler à notre génération. Déranger nos parents et vivre notre Maroc à nous. Nos habitudes sont originales. On veut se libérer sans renier notre passé. Je ne parlerais pas de « tradition » – car parfois les traditions passent totalement à côté de la plaque -, mais de mode de vie.

Le mot de la fin ?

Dima Raja !